“贷款交了30多万元,装修队连面都没见着,现在却要开始还月供。”这是上海市民王刚的真实经历。而像他这样陷入“住范儿”装修贷风波的消费者,已有数百人。

自2025年5月起,主打互联网家装的“住范儿”陆续在全国范围内出现停工、关店、退款无门等问题,大量消费者因此陷入“工程停摆+高额还贷”的双重困境。这场由平台暴雷引发的风波背后,还隐藏了银行与家装企业之间暧昧不清的金融合作。

“住范儿”的装修贷猫腻

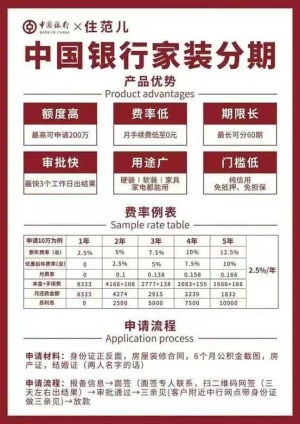

“住范儿”曾是一颗冉冉升起的“互联网家装”明星。它以“设计+施工+金融分期”的全流程服务,配合线上线下联动的营销模式,吸引了大量年轻客户。尤其是在资金门槛普遍偏高的装修市场,“住范儿”推出的“装修贷”与“装修分期”服务一度被视为“美化生活”的解决方案。

但正是这一金融产品,最终成为了引爆危机的导火索。

2025年3月起,全国多地陆续有消费者发现,“住范儿”线下门店关闭、装修停工、工作人员失联,而自己已签署的“装修贷款”早已到账平台账户,每月还款却如期而至。调查发现,许多消费者在贷款过程中并不清楚签署的是信用卡分期协议,而非传统意义上的“装修贷款”。

张华就是其中之一。她原本希望通过贷款支付3.8万元首付款,结果在设计师与银行人员的引导下,办理了远高于合同金额的贷款,并签署了一张工行牡丹信用卡申请表。直到几个月后,她才意识到,自己并没有获得装修贷款,而是背上了一笔无抵押、无明确资金用途监管的信用卡分期。

从产品误导到合同造假

消费者的维权焦点,很快指向了两家与“住范儿”深度合作的银行——中国银行浦东分行与工商银行上海分行。

在王刚等几十名消费者提交给国家金融监督管理总局的举报材料中,两家银行被指在与“住范儿”合作过程中存在严重违规操作,包括:

金融产品虚假包装:银行将信用卡分期产品包装为“装修贷款”,在营销过程中反复使用“贷款”字眼,误导消费者;

签署流程混乱:部分消费者在未清楚了解贷款性质的前提下被引导签署信用卡申请表,甚至有人表示“从未看到正式合同”;

额度超签与资金挪用:不少人被诱导办理超过装修合同金额的贷款,设计师承诺“多出的钱可以退”,但资金到账即被平台划走;

贷前审查失控:银行依据的软装合同、装修合同存在伪造痕迹,甚至签名不是本人;

贷后监管缺失:贷款资金未实行专款专用,银行未能有效监控其流向,最终被平台挪作它用。

比如消费者林敏,在未亲自确认贷款金额的情况下,其贷款额度被银行从13.5万元提升至17.5万元,并直接划款至“住范儿”。合同上的签字也疑似是从他先前签过的家装合同中复制粘贴的。

而装修合同签署方为“上海水木优品”,但资金却划入了“北京水木优品上海分公司”的账户,银行对此没有任何风险提示。

平台倒下,责任在哪?

“住范儿”的暴雷,不只是一次装修失败,更是一次全流程金融欺诈。

大量消费者反映,自平台停工以来,自己既无法完成装修,也无法追回贷款款项,而每月的信用卡还款仍在继续。如果不还款,还将影响个人征信。一些人甚至因为逾期,已接到银行催收电话,陷入巨大的精神压力。

刘明的装修合同金额为18.5万元,但在设计师诱导下办理了37万元贷款,剩余部分承诺可随时退回。但钱一到账,就被划入“住范儿”,装修仅完成水电阶段就停工。“我们根本没消费,就被按征信额度还钱。”刘明说。

更严重的是,银行迟迟不给予合同原件和账务详情。消费者多次索要合同,均被银行告知“无权查看”“系统内调不出”。有人形容这是“黑箱作业”。

“我们只是普通消费者,不懂金融流程,但就因为信任银行、信任品牌,就要自己吞下这个苦果?”王刚质问道。

事发后,有关部门介入协调。国家金融监督管理总局上海与北京监管局已接到数十份正式投诉。部分消费者在监管协调下与银行进行了初步沟通,银行提出“缓冲半年还款”的临时方案,但未涉及赔偿、撤销征信等核心诉求。

而“住范儿”CEO刘羡然曾在一次线上说明会上承认,公司因团购业务板块遭遇大规模退款挤兑,资金链断裂,只能挪用装修分期款项用于发工资、付房租等日常支出。这也印证了银行贷后监管的严重缺位。

“我们不是不还钱,而是被误导消费,权益被侵害。”消费者的集体发声,呼唤的是一场关于行业监管、金融合作、合同正义的深层反思。